Wagner wurde 1931 Mitglied der in Österreich noch verbotenen NSDAP in Wien. Wegen illegaler Graffiti (Hakenkreuze) und Plakatklebens wurde er verhaftet und ging 1934 in das Deutsche Reich, um weiterer Verhaftung zu entgehen.

In Deutschland wurde Wagner zunächst SA-Mitglied, gegen Ende der 1930er Jahre trat er dann der SS bei. Ab etwa 1940 war er in der NS-Tötungsanstalt Hartheim bei Linz am Euthanasie-Programm, der Ermordung Behinderter in der Aktion T4, beteiligt.

Auch aufgrund dieser Erfahrungen wurde Wagner im März 1942 zunächst zum Stellvertreter Franz Stangls, ab September 1942 dann zu Franz Reichleitners stellvertretendem Kommandanten im Vernichtungslager Sobibor ernannt. Hier bekleidete er seit dem 12. Februar 1943 den Rang eines SS-Oberscharführers.

Als ständiger Lagerleiter in Sobibor führte er insbesondere Selektionen an der Rampe durch und war Herr über die Entscheidung: ein weiteres kurzes Leben oder den sofortigen Tod für etwa 250.000 Menschen im Rahmen der Aktion Reinhardt.

Für seine Tätigkeit in Sobibor zeichnete Heinrich Himmler ihn mit dem Eisernen Kreuz aus und bezeichnete ihn als einen der verdientesten Männer der Aktion Reinhardt. Unter den Gefangenen galt er als Sadist, der auch andere zu Misshandlungen und Morden anhielt. Ein Überlebender meinte, Wagner würde nie zu Mittag essen, ohne vorher getötet zu haben. Gustav Wagner wurde auch unter den Bezeichnungen Henker von Sobibor, Der Schlachter, lächelnder Todesengel und Welfel (jiddisch für Wolf) bekannt.

Nach dem Aufstand von Sobibor am 14. Oktober 1943 erhielt er den Befehl, das Lager zu schließen und wurde nach Italien zur Sonderabteilung Einsatz R versetzt, wo er weiter an der Endlösung mitwirkte.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete Wagner unter falschem Namen als Bauarbeiter in Graz. Nach einer Zusammenkunft mit Franz Stangl gelang ihnen mit Hilfe des Vatikans[ zuerst die Flucht nach Syrien, danach nach Brasilien. Zusammen mit dem Kommandanten Franz Stangl, den er auch im Vernichtungslager Treblinka vertreten hatte, gelang es ihm, mit der Rattenlinie nach Brasilien zu entkommen. Dort erhielt er am 12. April 1950 ein dauerndes Aufenthaltsrecht und lebte unbehelligt unter dem Tarnnamen Günther Mendel.

Am 30. Mai 1978 wurde er inhaftiert, nachdem Simon Wiesenthal ihn aufgespürt hatte. Er wurde in einer Polizeistation von São Paulo in Brasilien von Stanislaw Szmajzner einem von 47 überlebenden Häftlingen des Vernichtungslagers Sobibór, der während des Aufstands von Sobibór flüchten konnte identifiziert. Wagner war während des Aufstands nicht im Lager. Sowohl von Israel, als auch von Österreich (dessen Bürger er gewesen war) und Polen (in dessen Bereich Sobibor lag) wurden Auslieferungsbegehren an Brasilien gerichtet. Diese wurden allerdings in allen Fällen durch den brasilianischen Generalstaatsanwalt abgelehnt. Die deutsche Regierung stellte ebenfalls ein Ersuchen auf Auslieferung, das jedoch vom Obersten Gerichtshof Brasiliens am 22. Juni 1979 zurückgewiesen wurde.

In einem Interview am 18. Juni 1979 mit der BBC[2] zeigte Wagner keine Reue für seine Verbrechen und erklärte Ich hatte keine Gefühle dabei

Es war nur irgendein Job für mich. Nach Feierabend haben wir nie über unsere Arbeit geredet, sondern wir tranken und spielten Karten.

Nach der (teilweise bezweifelten) Aussage seines Anwalts nahm sich Wagner am 3. Oktober 1980 in São Paulo das Leben. Wagner war bis zum Lebensende überzeugter Nationalsozialist.

Wagners Werdegang wird vielfach als typisch angesehen, da er 1940 mit Vergasungen und anderen Tötungen in Behinderten-Einrichtungen, in seinem Fall in der NS-Tötungsanstalt Hartheim bei Linz, angefangen hatte (Aktion T4). Ein Großteil des Führungspersonals bei Vergasungen hatte bei solchen Morden erste Erfahrungen gesammelt. Die völlige Entmenschlichung von Behinderten ging der der Juden voraus. Wagner beispielsweise wurde insbesondere auf Grund seiner Personalakte in Hartheim für das Morden in Sobibor ausgesucht.

Wahr bleibt freilich, daß kaum ein anderer überlebender NS-Funktionär Grauen und Bestialität nationalsozialistischer Massenverbrechen so beklemmend verkörpert wie Gustav Wagner. Kein moderates Urteil über ihn ist bekannt, kein Zeuge mag das Bild des Sadisten und Leuteschinders differenzieren.

"Nahezu jeder der vernommenen ehemaligen Häftlinge", hielt das Schwurgericht Hagen 1966 im Sobibor-Prozeß fest, "schilderte, von Wagner mindestens einmal geschlagen worden zu sein. Übereinstimmend wird er als großer, kräftiger Mann geschildert, der sich schreckenerregend und unmenschlich benommen habe, eine beständige Bedrohung für die Häftlinge."

Die wenigen Überlebenden von Sobibor erschrecken noch heute, wenn sie seinen Namen hören. Als der Ex-Häftling Stanislaw Szmajzner, Verfasser eines Buches über das "Inferno von Sobibor", erfuhr, Wagner lebe wie er in Brasilien, konnte er sich kaum beruhigen. Szmajzner: "Dieser Mann, hier in Brasilien! Die Vorstellung, daß ich dieselbe Luft wie er atme, macht mich ganz krank."

Kein Zeuge kann denn auch erklären, was Wagner zu dem "Dämon von Sobibor" (so ein Ex-Häftling) gemacht hat. Für die meisten war er einfach schon immer dagewesen, brutal, diensteifrig und auf die Erfüllung jedes Befehls versessen.

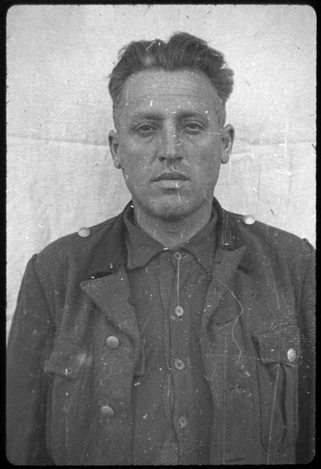

Eigene Neigungen und Aufträge der Vorgesetzten hatten den Kleinbürgersohn Gustav Franz Wagner, Jahrgang 1911, gebürtigen Wiener und gelernten Mechaniker, in die Welt der Gaskammern verstrickt. Am Anfang stand ein Befehl: Er hieß den Gestapo-Mitarbeiter Wagner 1939/40, an dem ersten industriell geplanten Massenmord der NS-Geschichte teilzunehmen, der Tötung angeblich lebensunwerter Geisteskranker ("Euthanasie").

Ein graues Auto brachte Wagner in das bei Linz gelegene Schloß Hartheim, ein dusteres Renaissancegebäude. das wie ein Hospital eingerichtet war. Doch die vorbeihastenden Männer und Frauen in weißen Kitteln konnten Wagner nicht täuschen, er wußte längst. daß Projekt "C" (so Hartheims Kodebezeichnung) die Stätte war, an der Euthanasie-Opfer getötet werden sollten -- mit Gas.

Das Morden begann, und jeden Tag konnte sich Wagner ausrechnen, wie viele Menschen durch die tödlichen "Brauseanlagen" im Keller gegangen waren, denn er war als Leichenverbrenner eingesetzt. Täglich wurden 30 bis 40 Menschen umgebracht. bis zum offiziellen Stopp des Euthanasie-Programms starben etwa 30 000 in Schloß Hartheim.

Inmitten dieser Tötungsmaschinerie aber blieb den Mordtechnikern nur, was man in der SS Kameradschaft nannte. Wagner schloß sich dem SS-Obersturmführer und Oberleutnant der Polizei Franz Stangl an, der sichtlich Schwierigkeiten hatte, sich mit dem Morden abzufinden, und die Freundschaft des grob-unkomplizierten Leichenverbrenners suchte.

Die beiden Freunde blieben auch zusammen, als das Schloß im Herbst 1941 geräumt wurde und die Mordtruppe nach Osten zog, einem noch grausigeren Auftrag entgegen: der Vernichtung des polnischen Judentums, in der Tarnsprache der SS "Aktion Reinhard" genannt.

Im Frühjahr 1942 kamen Wagner und Stangl ins Vernichtungslager Sobibor, eine jener vier Todesfabriken, die inzwischen im östlichen Teil des deutschbesetzten Polen entstanden waren. Stangl wurde Kommandant des gesamten Lagers, Wagner übernahm als Lager-Spieß die Oberaufsicht über die einzelnen Vor- und Unterlager, vor allem über das eigentliche Todeslager (Lager III) mit seinen Gaskammern.

Stangl hielt sich vorsichtig zurück und überließ Wagner praktisch die Leitung des Lagers. Wagner trieb die Häftlinge mit rücksichtsloser Härte an, schlug angeblich arbeitsunwillige Lagerinsassen zusammen oder schickte sie willkürlich in die Gaskammern.

"Die kleinste Unregelmäßigkeit", so das Hagener Schwurgericht, "konnte für die Häftlinge den Tod bedeuten, wenn Wagner dies entdeckte. Eine Vielzahl von Menschen hat er ohne oder nur mit nichtigem Grund erschossen." Szmajzner: "Ein Monstrum. Er war stark wie ein Stier."

Nur wenn neue Häftlingstransporte eintrafen, die jüdischen Opfer aus den Eisenbahnwaggons gezerrt und auf den Weg in die Gaskammern gebracht wurden, agierten Wagner und Stangl gemeinsam. Sie trieben mit ihren Helfern die Juden in Gruppen zu 100 Personen zusammen, ließen sie alle Kleidung ablegen und jagten sie in die Gaskammern.

Mit jeder neuen Vernichtungsaktion wuchs die Macht Wagners über die Häftlinge. Im Sommer 1942 wechselte Stangl ins Nachbarlager Treblinka über, doch die Herrschaft von "Welfel" (Wolf), wie ihn die Häftlinge nannten, blieb auch unter dem neuen Kommandanten unangetastet.

Erst am 14. Oktober 1943 brach Wagners Schreckensregiment für einige Stunden zusammen: Die Häftlinge überfielen die Wachen, brachen aus dem Lager aus und konnten sich zu einem kleinen Teil in Sicherheit bringen.

Gleichwohl leitete der Aufstand in Sobibor das Ende der Vernichtungslager ein. Die Mordwerkstätten wurden zerstört, die letzten Häftlinge erschossen. Das Lagerpersonal kam zu der im adriatischen Küstenland operierenden SS-Einheit "R", bei der Wagner auch seinen Freund Stangl wiedertraf.

Nach Kriegsende tauchte Wagner unter, während Stangl zunächst seelenruhig zu seiner Familie im österreichischen Lembach zurückkehrte. Lange blieb er allerdings nicht in Freiheit; Stangl wurde verhaftet und kam ins Linzer Untersuchungsgefängnis -- seine Aktivitäten auf Schloß Hartheim waren ruchbar geworden.

Stangl konnte sich ausrechnen, was ihm bevorstand, und flüchtete am 30. Mai 1948. Als er durch Graz kam, stürzte ihm aus einer Hausruine ein Mann entgegen und schrie: "Hallo, Hauptsturmführer!" Es war "Gustl" Wagner, der seinen Ex-Chef fast flehentlich bat, ihn mit ins Ausland zu nehmen.

Gemeinsam flohen sie zunächst nach Italien, dann nach Syrien und schließlich nach Brasilien, wohin sie später ihre Familien nachkommen ließen. Die Freunde blieben zusammen -- zum Mißvergnügen Therese Stangls, die den Kumpan ihres Mannes nicht ausstehen konnte: "Ein vulgärer Mensch."

Für die Verfolger aber verlor sich die Spur der beiden Sobibor-Schergen im Dunkel des Nahen Ostens. Als 1966 das Landgericht in Hagen zehn Angehörige des Lagerpersonals von Sobibor wegen gemeinschaftlichen Mordes oder Beihilfe zum Mord verurteilte, wähnte es Wagner noch in Syrien, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Adalbert Rückerl in einer verdienstvollen Dokumentation über die Vernichtungslager berichtet*.

Doch in Wien saß ein Mann, der geduldig jedes Indiz sammelte. das ihm Aufschluß über den Aufenthaltsort der beiden NS-Täter gehen konnte: Simon Wiesenthal sicherte sich alte Aufzeichnungen, beschaffte sich Wagners brasilianische Identitätskarte und registrierte Aussagen ehemaliger Stangl-Kameraden.

Da erschien bei ihm eines Tages ein "ungepflegt aussehender Kerl" (Wiesenthal) und wollte wissen, was der NS-Jäger zahle, wenn man ihm den Aufenthaltsort Stangls nenne. Die Herren einigten sich auf 7000 Dollar, zahlbar nach Verhaftung des Ex-Kommandanten. Dann sagte der Besucher: "Stangl arbeitet als Mechaniker im Volkswagenwerk in Sao Paulo."